Jahresabschluss erstellen: Fristen, Fallen & Steuertipps

Wer ein Unternehmen führt, kommt um den Jahresabschluss nicht herum. Vom kleinen Einzelunternehmen bis zur großen Kapitalgesellschaft - wer zur doppelten Buchführung verpflichtet ist, muss jährlich Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und weitere Unterlagen fristgerecht erstellen. Ohne diese Dokumente ist keine Steuererklärung komplett, keinerlei Bankgespräch möglich und finanzielle Vorteile bleiben ungenutzt. Viele Unternehmen unterschätzen den Aufwand und die Tücken, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses lauern: Fehlerhafte Belege, fehlende Angaben, verpasste Fristen - all das kann zu Problemen mit Finanzbehörden und teuren Konsequenzen führen.

In diesem Beitrag finden Sie alle wichtigen Informationen: Für wen ein Jahresabschluss Pflicht ist, welche Bestandteile dazugehören, welche Termine und Fristen einzuhalten sind und wie typische Fehler zu vermeiden sind. Dazu erhalten Sie Steuertipps sowie einen Einblick, wie moderne Finanzbuchhaltung mit digitaler Unterstützung den Ablauf vereinfacht und beschleunigt. So sind Sie optimal vorbereitet und sparen bares Geld.

Jahresabschluss erstellen: Bedeutung, Pflichten und Zielgruppen

Unternehmer in Deutschland müssen je nach Unternehmensform und Umsatz einen Jahresabschluss erstellen. Für Kapitalgesellschaften wie GmbH, AG und UG besteht die Pflicht zur doppelten Buchführung - und damit auch zur jährlichen Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Einzelunternehmen und Personengesellschaften wie OHG oder KG sind von dieser Pflicht betroffen, sobald die Umsatzgrenze von 600.000 Euro oder eine Bilanzsumme von mehr als 350.000 Euro überschritten werden bzw. mehr als zehn Mitarbeitende beschäftigt sind. Für Kleingewerbetreibende und Freiberufler genügt in der Regel eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR).

belegFuchs unterstützt Sie bei der Erstellung von Rechnungen, Angeboten & Mahnungen, beim Erfassen der Belege, bei der Kundenverwaltung und vieles mehr.

Ein Jahresabschluss muss nicht nur für das Finanzamt erstellt werden. Banken, Investoren oder Geschäftspartner verlangen regelmäßig Einblick in Ihre Zahlen, um Entscheidungen treffen zu können. Insbesondere bei Kreditanfragen ist ein aktueller, ordentlicher Abschluss Pflicht. Weiterhin dient der Jahresabschluss als Nachweis über die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens und bildet die Grundlage für Ausschüttungen, Steuerberechnung und interne Analysen. Auch für Zuschüsse oder Förderprogramme wird der Jahresabschluss oft verlangt.

Wer muss einen Jahresabschluss erstellen?

Die Verpflichtung zur Erstellung eines Jahresabschlusses trifft verschiedenste Rechtsformen. Darunter fallen insbesondere:

- Kapitalgesellschaften (GmbH, UG, AG)

- Personengesellschaften mit Kaufmannsstatus (OHG, KG, GmbH & Co. KG)

- Einzelunternehmen mit Überschreiten der oben genannten Umsatz- oder Bilanzsummengrenzen

Mithilfe von belegFuchs können Sie Ihre EÜR einfach und automatisiert erstellen. Testen Sie jetzt 14 Tage kostenlos und unverbindlich!

Für alle anderen Unternehmen reicht oftmals die einfachere Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) aus. Die Abgrenzung ist wichtig, da Fehler bei der Einschätzung der Rechtsform und Größenklasse schwerwiegende Folgen haben können. Unternehmen, die betrachtet werden müssen, sind unter anderem jene, die eine Handelsbilanz nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) erstellen, aber auch jene, die steuerrechtlich zu einer Steuerbilanz verpflichtet sind. Wird die Pflicht ignoriert, drohen Bußgelder oder das Risiko, Fördermittel nicht zu erhalten.

Ziele und Funktionen des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss hat mehrere Funktionen: Er liefert eine verlässliche Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zum Bilanzstichtag. Mit dieser Übersicht können Sie Stärken und Schwächen erkennen, Entwicklungen nachverfolgen und Banken oder Investoren überzeugen. Für das Finanzamt ist der Abschluss die Basis der Steuerberechnung - nur ein sauber erstellter Abschluss ermöglicht es, Steuervorteile legal zu nutzen und Streitigkeiten mit Behörden zu vermeiden.

Auch intern bringt ein Jahresabschluss viele Vorteile: Sie können Ihre Unternehmensstrategie anpassen, Investitionsentscheidungen treffen und die Wirtschaftlichkeit überprüfen. Nicht zuletzt ist die lückenlose Dokumentation aller Geschäftsvorfälle ein wichtiger Schutz vor Nachweisproblemen. Unternehmen sind zudem zur Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung verpflichtet, was die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Zahlen sicherstellt.

Bestandteile des Jahresabschlusses: Bilanz, GuV & weitere Dokumente

Ein vollständiger Jahresabschluss besteht im Kern immer aus zwei Dokumenten: Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Diese beiden bilden das Herzstück, auf Grundlage der doppelten Buchführung. Die Bilanz zeigt, wie sich das Vermögen und die Schulden eines Unternehmens aufteilen, während die GuV Auskunft darüber gibt, wie das Jahresergebnis - also Gewinn oder Verlust - zustande kommt.

Je nach Größe und Rechtsform des Unternehmens kommen weitere Dokumente hinzu. Für kleine Firmen genügt oft die einfache Form, bei mittleren und großen Gesellschaften sind zusätzliche Pflichtdokumente wie Anhang, Lagebericht oder Kapitalflussrechnung vorgeschrieben. Diese Bestandteile liefern weiterführende Informationen zur Vermögens- und Ertragslage.

Gesetzliche Grundlagen für den Jahresabschluss

Die rechtlichen Vorgaben für den Jahresabschluss finden sich vor allem im Handelsgesetzbuch (HGB). §§ 238 ff. HGB regeln die Buchführung und Abschlussvorschriften für Kaufleute. Die Mindestanforderungen lauten: Ordnungsmäßigkeit, Nachvollziehbarkeit, Klarheit. Im Detail definiert das HGB, wie Bilanz und GuV gegliedert sein müssen und welche Angaben nicht fehlen dürfen.

Hinzu kommen steuerrechtliche Vorgaben (EStG, KStG), die sicherstellen, dass die Zahlen auch für steuerliche Zwecke tauglich sind. Für Einzelunternehmer oder Freiberufler, die nicht bilanzierungspflichtig sind, gelten zudem die Vorschriften zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach § 4 Abs. 3 EStG.

Unternehmen, deren Geschäftsjahr nicht dem Kalenderjahr entspricht, müssen den Jahresabschluss entsprechend zum Ende ihres Wirtschaftsjahres aufstellen. Im Zweifel sollten Unternehmer frühzeitig mit dem Steuerberater klären, welche Vorschriften und Dokumentationspflichten im Einzelfall gelten.

Zusätzliche Bestandteile: Anhang, Lagebericht, Kapitalflussrechnung

Über die Bilanz und GuV hinaus verlangen Gesetz und Banken bei größeren Unternehmen weitere Dokumente. Ein Anhang ist Pflicht für alle Kapitalgesellschaften; er erläutert und ergänzt die Werte, die in Bilanz und GuV auftauchen. Der Lagebericht gibt einen Überblick über den Geschäftsverlauf, die Lage und die erwartete Entwicklung des Unternehmens. Er ist ab bestimmten Größenklassen verpflichtend.

Die Kapitalflussrechnung liefert zusätzliche Transparenz über Liquiditätsflüsse - also darüber, woher das Geld kommt und wohin es fließt. Ebenfalls gefragt sein können Eigenkapitalspiegel und Segmentberichte. Bei Verstößen gegen diese Anforderungen drohen Ablehnung des Abschlusses oder rechtliche Konsequenzen.

Fristen und Termine für den Jahresabschluss

Mit der Erstellung des Jahresabschlusses sind strenge gesetzliche Fristen verknüpft. Für kleine Kapitalgesellschaften bleibt in der Regel bis zum 30. Juni des Folgejahres Zeit; mittlere und große Gesellschaften müssen den Abschluss bis spätestens zum 31. März vorlegen. Diese Termine gelten für die interne Aufstellung - für die Offenlegung und Einreichung beim Bundesanzeiger gelten weitere Fristen.

Wird die Frist versäumt, drohen Ordnungsgelder, Verzugszinsen und unter Umständen eine strengere Prüfung durch das Finanzamt. Besonders wenn externe Investoren oder Banken einen aktuellen Jahresabschluss verlangen, sind versäumte Termine ein Risiko. Unternehmen sollten daher bereits ab Dezember mit der Zusammenstellung der Unterlagen beginnen und die notwendigen Vorarbeiten rechtzeitig planen.

Gesetzliche Fristen zur Erstellung und Einreichung

Die wichtigsten Fristen im Überblick:

| Unternehmensart | Frist zur Aufstellung | Frist zur Einreichung beim Bundesanzeiger |

|---|---|---|

| Kleine Kapitalgesellschaft | Bis 6 Monate (30.06) | Bis 12 Monate nach Bilanzstichtag |

| Mittlere/große Kapitalgesellschaft | Bis 3 Monate (31.03) | Bis 12 Monate nach Bilanzstichtag |

| Steuererklärung mit Abschluss | Bis 31. Juli (bei Beratung: 28. Februar Folgejahr) | - |

| Einzelunternehmen (EÜR) | Bis 31. Juli (bei Beratung: 28. Februar Folgejahr) | - |

Die Einreichung erfolgt über das elektronische Bundesanzeiger-Portal. Sollte die Offenlegung nicht rechtzeitig erfolgen, kann das Bundesamt für Justiz ein Ordnungsgeldverfahren einleiten.

Fristverlängerung: Möglichkeiten und Grenzen

In begründeten Ausnahmefällen lässt sich die Frist verlängern. Besonders bei unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder personellen Engpässen kann beim Finanzamt oder Bundesanzeiger eine Fristverlängerung beantragt werden. Allerdings besteht kein genereller Anspruch darauf - das Finanzamt entscheidet nach Prüfung des Einzelfalls.

Achtung: Die Frist für die Offenlegung des Jahresabschlusses lässt sich in der Regel nicht verlängern. Nur in Ausnahmen - etwa bei außergewöhnlichen Umständen - ist das Bundesamt für Justiz berechtigt, den Termin zu verschieben. Eine wiederholte Überschreitung der Fristen gilt als Ordnungswidrigkeit und kann zu empfindlichen Geldbußen oder sogar zu negativen Einträgen im Handelsregister führen.

Jahresabschluss erstellen: Typische Fehler und häufige Fallstricke

Die Erstellung des Jahresabschlusses ist fehleranfällig. Typische Probleme betreffen fehlerhafte oder unvollständige Belege, falsche Gliederungen, vergessene Angaben oder die Nichtbeachtung von Aufbewahrungspflichten. Besonders riskant sind Fehler, die erst bei einer Betriebsprüfung auffallen oder zu Nachfragen durch das Finanzamt führen.

Viele Fehler entstehen bereits im laufenden Geschäftsjahr - zum Beispiel durch unsystematisches Belegmanagement, falsche Buchungen oder unklare Verantwortlichkeiten. Frühzeitige Kontrollen und ein strukturierter Ablauf verhindern, dass diese Probleme am Jahresende zu echten Fallstricken werden.

Fehlende oder fehlerhafte Belege

Ohne lückenlose Belege kann keine ordnungsgemäße Buchhaltung erfolgen. Immer wieder landen Quittungen in der privaten Schublade oder verlieren sich im Büroalltag. Das Nachfordern fehlender Belege kostet Zeit - und ohne Beweis für Ausgaben drohen Schätzungen oder Ablehnungen durch das Finanzamt. Auch digital eingereichte Belege sind nur dann rechtsgültig, wenn sie den GoBD-Standards entsprechen und systematisch archiviert werden.

Zu beachten ist außerdem, dass Investitionsbelege, Leasingverträge, Reisekostenabrechnungen oder geringfügige Anschaffungen nicht vergessen werden dürfen. Wer bei der Digitalisierung nicht auf eine gute Dokumentation achtet, bezahlt am Ende mit einer aufwendigen Nachbearbeitung und dem Risiko finanzieller Nachteile.

Falsche Gliederung und Pflichtangaben

Die korrekte Gliederung des Jahresabschlusses ist gesetzlich vorgeschrieben. Stimmen Aufbau und Reihenfolge nicht, droht Ablehnung durch Finanzamt oder Kreditinstitute. Besonders § 266 HGB definiert die Reihenfolge von Aktiv- und Passivposten in der Bilanz. Werden Anhang oder Lagebericht benötigt, sind auch hier exakte Vorgaben einzuhalten.

Häufig fehlen wesentliche Angaben: Rückstellungen für Prozesse oder Steuern, noch nicht aufgeschlüsselte Verbindlichkeiten, unterschriebene Abschlusserklärungen oder Anlagen zum Lagebericht. Unvollständige oder falsch deklarierte Angaben können zu Nachforderungen, Bußgeldern und einer genaueren Prüfung führen.

Risiken bei der Aufbewahrungspflicht und Offenlegung

Nach dem Jahresabschluss beginnt die zehnjährige Aufbewahrungsfrist für alle relevanten Dokumente. Wer Unterlagen voreilig vernichtet oder unvollständig archiviert, riskiert empfindliche Strafen. Insbesondere bei einem Betriebsprüferbesuch müssen alle Belege schnell und nachvollziehbar auffindbar sein.

Die Offenlegungspflicht betrifft vor allem Kapitalgesellschaften. Erfolgt die Veröffentlichung beim Bundesanzeiger nicht fristgerecht, drohen Ordnungsgelder und können Kreditratings negativ beeinflusst werden. Verstöße gegen die Offenlegungspflicht lassen sich nicht nachträglich heilen - und das Bundesamt für Justiz verfolgt Verzögerungen mittlerweile sehr konsequent.

Jahresabschluss optimieren: Tipps für effiziente Erstellung und Steuervorteile

Wer frühzeitig mit der Vorbereitung beginnt und moderne Tools nutzt, kann den Arbeitsaufwand beim Jahresabschluss erheblich reduzieren. Von sauberem Belegmanagement über Automatisierung der Buchführung bis zu cleveren Steuergestaltungen - wer die Abläufe im Griff hat, spart Zeit, Nerven und Geld.

Eine klare Checkliste hilft, den Überblick zu behalten und keine wichtigen Aufgaben zu vergessen. Digitale Systeme ermöglichen es außerdem, Belege automatisiert zu erfassen, die Buchführung aktuell zu halten und Prüfbarkeit sowie Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.

Vorbereitung und Checkliste für den Jahresabschluss

Eine gute Vorbereitung ist das A & O. Bereits während des Geschäftsjahres sollten alle Belege strukturiert abgelegt und offene Fragen zeitnah geklärt werden. Wichtige Schritte im Überblick:

- Buchungsbelege vollständig erfassen und sortieren

- Verträge, Kontoauszüge, Darlehensunterlagen zusammentragen

- Anlage- und Umlaufvermögen inventarisieren und bewerten

- Alle Abschreibungen, Abgrenzungen, Rückstellungen korrekt verbuchen

- Forderungen und Verbindlichkeiten abgleichen

- Arbeitsunterlagen für Steuerberatung oder Abschlussprüfer bereitstellen

Durch diese Struktur werden Fehler und Verzögerungen am Jahresende vermieden. Auch regelmäßige Zwischenabschlüsse helfen, jederzeit auskunftsfähig zu sein.

Digitalisierung und Automatisierung in der Finanzbuchhaltung

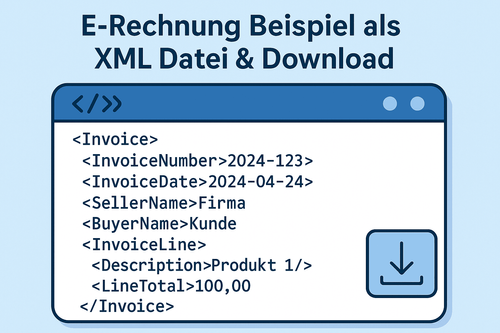

Wer Software für das Rechnungs- und Belegmanagement einsetzt, profitiert mehrfach: Belege werden digital archiviert, können leicht durchsucht und geprüft werden. Automatisierte Buchungsregeln reduzieren Fehlerquellen und sparen Zeit.

Bankbuchungen reichen Sie digital ein, Belege werden per Scan oder App gespeichert. Moderne Lösungen sind GoBD-konform und werden von der Finanzverwaltung anerkannt. Mit digitalen Checklisten, Erinnerungsfunktionen und automatischen Zuordnungen verschlanken Sie die Abläufe deutlich. Die Digitalisierung macht den Jahresabschluss nicht nur schneller, sondern verbessert auch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit Ihrer Buchhaltung.

Steuertipps: Rückstellungen, Rücklagen und Vorsteuerabzug clever nutzen

Bereits bei der Erstellung des Jahresabschlusses können Sie gezielt Steuervorteile sichern. Rückstellungen z. B. für ungewisse Verbindlichkeiten (Prozesskosten, Steuernachzahlungen, Urlaub) mindern den Gewinn des laufenden Jahres und reduzieren so die Steuerlast. Rücklagen stärken das Eigenkapital und bieten ggf. Vorteile bei der Beantragung von Krediten.

Ein besonderes Augenmerk sollten Sie auf die Zuordnung von gemischt-genutzten Wirtschaftsgütern legen: Nutzen Sie ein Fahrzeug oder andere Anschaffungen mindestens zu zehn Prozent für unternehmerische Zwecke, können Sie den Vorsteuerabzug auf den betreffenden Anteil geltend machen. Wichtig: Die Zuordnung muss dem Finanzamt bis spätestens 31. Juli des Folgejahres mitgeteilt werden.

Neben den klassischen Möglichkeiten lohnt sich frühzeitig die Beratung durch Steuerexperten - oft lassen sich durch gezielte Rückstellungen, Investitionsabzugsbeträge oder die Optimierung der Umsatzsteuer-Voranmeldungen weitere Steuervorteile herausholen.