Kassenführung: Das müssen Sie steuerlich beachten

Eine ordnungsgemäße Kassenführung zählt zu den sensibelsten Punkten in der Buchhaltung jedes Unternehmens. Besonders Bargeschäfte im Einzelhandel, in der Gastronomie oder in Dienstleistungsbetrieben geraten schnell ins Visier des Finanzamts. Schon kleine Fehler, fehlende Belege oder lückenhafte Aufzeichnungen können gravierende finanzielle Konsequenzen haben. Wer Einnahme und Ausgaben bar abwickelt, muss gesetzliche Anforderungen exakt erfüllen. Dabei spielen Kassenbuch, Einzelaufzeichnungspflicht, Belegausgabepflicht und Aufbewahrungsfristen eine entscheidende Rolle. Seit Verschärfung der Kassenrichtlinien 2018 und Einführung der Kassensicherungsverordnung sowie der Pflicht zur technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) für elektronische Kassen ist mehr denn je Sorgfalt geboten. In diesem Beitrag erhalten Sie einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Regeln, aktuelle Vorschriften und Fallstricke - mit klaren Praxistipps für eine sichere und steuerlich konforme Kassenführung.

Ordnungsgemäße Kassenführung: Grundlagen und steuerliche Bedeutung

Jede Barbewegung im Unternehmen muss vollständig, lückenlos und nachvollziehbar dokumentiert werden - das ist das Herzstück der Kassenführung. Entscheidend sind dabei die Anforderungen aus der Abgabenordnung (§§ 140 bis 148 AO), dem Handelsgesetzbuch (§§ 238 ff. HGB) und gegebenenfalls aus dem Umsatzsteuergesetz (§ 22 UStG). Werden Einnahmen oder Ausgaben übersehen oder manipuliert, drohen Steuernachzahlungen, hohe Hinzuschätzungen und mitunter sogar strafrechtliche Konsequenzen. Besonders in Branchen mit vielen Bargeschäften prüft das Finanzamt intensiv, ob die Kasseneinnahmen und -ausgaben einzeln, richtig, zeitnah und geordnet erfasst wurden. Die Kassenführung ist damit ein zentrales Beweismittel, um die erklärten Umsätze und Gewinne abzusichern.

belegFuchs unterstützt Sie bei der Erstellung von Rechnungen, Angeboten & Mahnungen, beim Erfassen der Belege, bei der Kundenverwaltung und vieles mehr.

Wichtig ist auch die sogenannte Kassensturzfähigkeit: Der Kassenbestand muss sich zu jedem beliebigen Zeitpunkt rechnerisch und tatsächlich nachvollziehen lassen. Das heißt, der dokumentierte Kassenbestand und das tatsächlich vorhandene Bargeld müssen übereinstimmen, andernfalls entstehen sofort Zweifel an der Buchführung. Zeitliche Lücken, unklare Kassenbewegungen oder summarische Angaben wie „Tageseinnahme pauschal“ führen schnell dazu, dass das Finanzamt die Kassenführung verwirft. Das Ergebnis ist fast immer eine Schätzung der Umsätze, gegen die der Steuerpflichtige kaum wirksam vorgehen kann. Für die Praxis gilt daher: Wer Wert auf steuerliche Sicherheit legt, setzt auf vollständige, chronologisch geordnete und prüfungssichere Kassenaufzeichnungen.

Gesetzliche Anforderungen und aktuelle Vorschriften für die Kassenführung

Seit 2018 und nochmals mit der KassenSichV ab 2020 wurden die Anforderungen an die Kassenführung deutlich verschärft. Elektronische Kassensysteme müssen mit einer technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) ausgerüstet sein. Diese verhindert nachträgliche Manipulationen an den Kassendaten. Für die meisten Unternehmen besteht zudem eine Einzelaufzeichnungspflicht, das heißt: Jeder Geschäftsvorfall muss einzeln erfasst und gespeichert werden - Ausnahmen gibt es nur bei zahlreichen Verkäufen an unbekannte Personen gegen Barzahlung, etwa im Bäckereigeschäft oder auf dem Wochenmarkt.

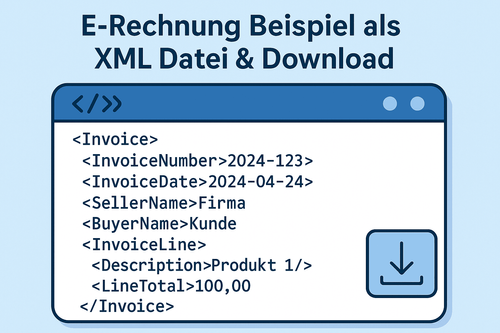

Eine weitere wichtige Neuerung ist die seit 2020 geltende Belegausgabepflicht. Nach jedem Kassenvorgang muss dem Kunden ein Beleg ausgehändigt werden - unabhängig davon, ob er diesen mitnimmt oder nicht. Unternehmer können sich auf Antrag vom Finanzamt hiervon befreien lassen, wenn sie Güter an eine Vielzahl von unbekannten Kunden verkaufen. Doch auch mit einer Befreiung bleibt die Pflicht zur vollständigen Dokumentation aller Geschäftsvorfälle bestehen. Wer elektronische Registrierkassen nutzt, muss zudem die Meldung dieser Systeme beim Finanzamt sicherstellen. Ab 1. Januar 2025 erfolgt dies verpflichtend über das Portal „Mein ELSTER“. Verstöße gegen diese Vorgaben werden mit Sanktionen geahndet und können zur Schätzung der Umsätze führen.

Kassenbuch, Kassenbelege und Einzelaufzeichnungspflicht korrekt umsetzen

Ob offene Ladenkasse oder elektronische Registrierkasse: Das Kassenbuch ist das organisatorische Herzstück jeder Barerfassung. Alle täglichen Einnahmen und Ausgaben müssen einzeln, geordnet und lückenlos festgehalten werden. Fehlerquellen entstehen oft bei der Nachtragung oder „Sammeleinträgen“, zum Beispiel „Erlöse wie am Vortag“. Solche pauschalen Buchungen werden bei einer Betriebsprüfung regelmäßig beanstandet. Die Einzelaufzeichnungspflicht erfordert, dass jede Einnahme mit Datum, Uhrzeit, Betrag, Umsatzsteuer und gegebenenfalls Name des Kunden bzw. Art der Ware dokumentiert wird. Bei Dienstleistungen, bei denen eine genaue Zuordnung zum Kunden möglich ist - etwa bei Friseuren oder Werkstätten - kommt man um diese Einzelangaben nicht herum.

Ein weiterer Knackpunkt ist die Belegführung: Jeder Kassiervorgang muss mit einem Kassenbeleg belegt werden. Zu den aufbewahrungspflichtigen Dokumenten zählen Quittungen, Kassenbons, handschriftliche Verkaufszettel, Entnahmescheine und Nachweise über Geldtransfers in die Bank oder aus der Bank heraus. Alle diese Belege müssen gut lesbar, lückenlos nummeriert und für eine spätere Prüfung griffbereit aufbewahrt werden. Die GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen) verlangen, dass alle Buchungen durch entsprechende Originalbelege nachgewiesen werden - digital oder in Papierform.

Offene Ladenkasse und elektronische Kasse: Unterschiede und Pflichten

Bei der offenen Ladenkasse wird Bargeld in einer einfachen Kassenlade oder Kassenbox aufbewahrt und jede Einnahme oder Ausgabe handschriftlich im Kassenbuch dokumentiert. Diese Methode ist bei kleinen Betrieben, Marktständen oder Handwerkern ohne aufwendige Kassentechnik üblich. Hier liegt der Fokus auf dem täglich erstellten Kassenbericht, der alle Bareinnahmen und -ausgaben einzeln und nachvollziehbar aufführt. Wichtig: Die Summenermittlung durch Rückrechnung des Kassenbestands am Tagesende muss stets möglich und plausibel sein.

Elektronische Kassen - von der klassischen Registrierkasse über PC-basierte Systeme bis zur App auf dem Tablet - haben höhere Anforderungen zu erfüllen. Sie müssen ab 2020 mit TSE ausgestattet sein und sämtliche Transaktionen manipulationssicher speichern. Die Einzelaufzeichnung aller Verkäufe, Rücknahmen und Stornierungen erfolgt automatisiert, inklusive Zeitstempel, Umsatzsteuer und Zahlungsart. Kommt es zu einem Ausfall des Systems oder zu technischen Änderungen, müssen diese Ereignisse im Kassenbuch beziehungsweise in der Verfahrensdokumentation vermerkt werden. Jede elektronische Kasse ist beim Kauf, Miete oder Leasing zur Meldung beim Finanzamt vorgesehen.

Belegausgabepflicht und Archivierung steuerrelevanter Unterlagen

Seit der Belegausgabepflicht sind Unternehmen verpflichtet, jedem Kunden einen Beleg zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon, ob dieser den Bon annimmt. Die Belege müssen zudem für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum aufgehoben werden. In vielen Branchen entsteht dadurch ein erheblicher administrativer Aufwand. Besonders bei elektronischen Kassensystemen empfiehlt sich daher ein papierloser Workflow, bei dem Bons digital erfasst, archiviert und auf Verlangen ausgedruckt werden können.

Bei der Archivierung gelten die GoBD-Regeln: Kassenbücher, Tagesendsummenbons, Zählprotokolle, Stornos, Programmierprotokolle und sämtliche elektronischen Kassenaufzeichnungen müssen mindestens zehn Jahre lang lesbar, unveränderbar und maschinell auswertbar aufbewahrt werden. Auch alte Systeme oder defekte Registrierkassen sind mit ihren gespeicherten Daten zu sichern und während der Aufbewahrungsfrist zugänglich zu halten. Änderungen oder Lücken in der Archivierung werden bei einer Betriebsprüfung schnell als Versuch gewertet, Geschäftsvorfälle zu verschleiern.

Risiken bei fehlerhafter Kassenführung und Konsequenzen bei Prüfungen

Werden bei einer Betriebsprüfung Mängel in der Kassenführung festgestellt, ist die Folge fast immer die Verwerfung der Buchführung. Das Finanzamt setzt dann hinzugeschätzte Umsätze und Gewinne an, die meist weit über den tatsächlichen Zahlen liegen. Typische Beanstandungen sind unvollständige Belege, nachträgliche Änderungen am Kassenbuch, Lücken in der Nummerierung oder fehlende Stornos. Besonders elektronische Kassensysteme speichern jede Manipulation, zum Beispiel nachträgliche Datenänderungen - auch diese Protokolle müssen aufbewahrt werden.

Erhebliche Verstöße, etwa vorsätzliche Falschbuchungen oder das bewusste Löschen von Kassenumsätzen, führen neben Steuernachzahlungen schnell zu Bußgeldern und im Ernstfall zu Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung. Schon eine nicht ordnungsgemäße Kassenführung kann ausreichen, um umfangreiche strafrechtliche Konsequenzen nach sich zu ziehen. Besonders gefährlich sind hier automatisierte Kassennachschauen durch das Finanzamt, die unangemeldet erfolgen und einen sofortigen Zugriff auf Kassenbuch und Kassenbestände ermöglichen.

Typische Fehlerquellen und Tipps zur Vermeidung von Beanstandungen

Häufige Fehler sind Sammelbuchungen, plötzliche größere Kassenfehlbestände, fehlende Tagesabschlüsse, vergessene Stornos, das Nutzen mehrerer nebeneinander geführter Kassen oder nicht nachvollziehbare Geldtransfers. Auch nicht dokumentierte Ausfälle des Kassensystems oder das Nichtbeachten von Aufzeichnungsfristen führen zu Beanstandungen. Ein weiterer Klassiker: Notizzettel mit Tagesumsätzen werden nicht aufbewahrt oder nachträglich vernichtet.

Um solche Fehler zu vermeiden, empfiehlt sich eine klar strukturierte Organisation: Tägliche Verbuchung aller Barbewegungen, keine Nachbuchungen in der Vergangenheit oder Zukunft, lückenlose Nummerierung aller Belege, regelmäßige Abstimmungen des tatsächlichen Kassenbestands mit dem Kassenbuch sowie Schulungen für alle Mitarbeitenden, die Kassensysteme bedienen. Wer elektronische Kassen verwendet, muss sicherstellen, dass alle Systeme ordnungsgemäß gewartet, mit TSE ausgestattet und regelmäßig auf Funktionsfähigkeit geprüft sind.

Kassennachschau und Betriebsprüfung: Worauf das Finanzamt achtet

Bei der Kassennachschau erscheint das Finanzamt unangekündigt im Unternehmen und verlangt den sofortigen, vollständigen Zugriff auf die Kassendaten. Das betrifft Kassenbücher, Belegausgaben, elektronische Speicher, Programmierprotokolle, Bedienungsanleitungen und gegebenenfalls Verfahrensdokumentationen. Prüfer achten gezielt auf Unstimmigkeiten wie Lücken in den Belegen, nicht dokumentierte Stornost, oder nicht auswertbare Kassenjournale. Auch private Entnahmen und Einlagen aus der Kasse müssen nachvollziehbar dokumentiert sein.

Die Prüfer fordern regelmäßig die maschinelle Auslesbarkeit aller Kassendaten, beispielsweise im Dateiformat nach dem „Digitalen Prüfungsstandard“ (GDPdU). Findet sich auch nur ein Hinweis auf Manipulationsmöglichkeiten oder fehlende Unterlagen, wird die vollständige Kassenführung hinterfragt - mit entsprechenden Schätzungen. Besonders kritisch: Stimmt der Kassenbestand bei einer spontanen Kassensturzprüfung nicht mit den Aufzeichnungen überein, drohen hohe Zuschätzungen oder sogar die Einleitung eines Steuerstrafverfahrens.

Verfahrensdokumentation und Aufbewahrungspflichten bei der Kassenführung

Die Verfahrensdokumentation ist eine grundlegende Pflicht: Sie beschreibt, wie die Kassenaufzeichnungen durchgeführt, gespeichert, gesichert und archiviert werden. Diese Dokumentation umfasst die Beschreibung aller eingesetzten Kassen, Seriennummern, Wechsel, technische Upgrades, Zuständigkeiten im Unternehmen, Schulungen des Personals und Notfallpläne bei Systemausfall. Die Finanzbehörde erwartet eine jederzeit aktuelle und vollständige Dokumentation - handschriftliche Notizen ohne Konzept reichen nicht aus.

Ebenso strikt sind die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geregelt. Kassenunterlagen, Belege, Programmanleitungen, Bedienungsprotokolle, elektronische Kassendaten, Sicherungsdateien und sämtliche Verfahrensdokumentationen müssen mindestens zehn Jahre aufbewahrt und jederzeit verfügbar sein. Auch gewechselte oder kaputte Kassensysteme sind mit ihren Datensätzen in die Archivierung einzubeziehen. Bei Verstoß gegen die Aufbewahrungspflicht drohen empfindliche Strafen und im schlimmsten Fall die komplette Verwerfung aller Buchführungsunterlagen.

Digitale und analoge Dokumentation: Was Sie beachten müssen

Unabhängig davon, ob Kassenführung digital oder klassisch auf Papier erfolgt: Die Grundsätze bleiben identisch. Digitale Kassenbücher müssen genauso unveränderlich geführt werden wie handschriftliche. Sie dürfen nicht überschrieben oder nachträglich bearbeitet werden, alle Originaldatensätzen inklusive Protokollen müssen erhalten bleiben und lesbar sein. Die gewählte Software sollte über eine GoBD-Zertifizierung verfügen, um die Anerkennung durch das Finanzamt sicherzustellen.

Papierunterlagen müssen ordentlich, sauber und in klarer Reihenfolge in Ordnern geführt und gegen Verlust gesichert sein. Auch Papierbelege dürfen nicht nachträglich verändert werden. Für digitale Systeme gilt: Regelmäßige Backups, revisionssichere Archivierungssysteme und die Möglichkeit der schnellen Datenbereitstellung bei Prüfungen sind Pflicht. Mischformen - zum Beispiel handschriftliche Kassenführung mit digital archivierten Belegen - sind zulässig, wenn die Grundsätze lückenlos eingehalten werden.

Fristen zur Aufbewahrung von Kassenunterlagen und GoBD-konforme Archivierung

Die gesetzliche Aufbewahrungsfrist beträgt für steuerliche Kassenunterlagen in der Regel zehn Jahre. Während dieses Zeitraums müssen sämtliche Kassenbücher, Tagesabschlussberichte, Einzelbelege, Programmierprotokolle und elektronischen Kassenjournale nachvollziehbar archiviert sein. Für alte Papierkassenbücher oder handschriftliche Aufzeichnungen kann die Frist bis zu acht Jahre betragen. Digital erzeugte Unterlagen sind grundsätzlich maschinell auswertbar aufzubewahren. Auch nach einem Systemwechsel oder Umzug ins digitale Archiv dürfen die Dateien nicht verloren gehen oder gelöscht werden.

GoBD-konforme Archivierung bedeutet insbesondere: die Belege müssen jederzeit auffindbar, unverzüglich lesbar, revisionssicher gesichert und auf Verlangen digital exportierbar sein. Bei elektronischer Aufbewahrung ist ein regelmäßiges Prüfen von Zugriffsmöglichkeiten und Lesbarkeit sinnvoll, um Datenverluste durch Technikfehler zu verhindern. Das Vernichten alter Kassensysteme ohne vorherige Datensicherung oder vergessene Protokolldateien kann beim nächsten Prüftermin richtig teuer werden.

Praxistipps für eine sichere und steuerkonforme Kassenführung

Eine durchdachte Kassenorganisation ist das wirkungsvollste Mittel, um Stress bei einer Prüfung zu vermeiden. Dazu zählt das tägliche Kassensturzprotokoll, das Abstimmen von Software- und Bargeldbeständen, das sofortige Verbuchen aller Geschäftsereignisse und die systematische Nummerierung der Belege. Es lohnt sich, das Kassenpersonal regelmäßig zu schulen und für typische Fehlerquellen zu sensibilisieren - von der Behandlung von Preisnachlässen bis zum Umgang mit der Storno-Taste.

Wer mehrere Kassen im Betrieb verwendet, sollte klar regeln, wie der Bargeldtransfer erfolgt und wie Umbuchungen dokumentiert werden. Technische Wartung und regelmäßige Updates elektronischer Kassen inklusive TSE-Komponente sind Pflicht. Für alle Systemausfälle, Fehlbuchungen und Unregelmäßigkeiten empfiehlt sich ein unternehmensinterner Leitfaden, der auch ins Kassenbuch eingetragen wird. Zuletzt: Führen Sie regelmäßige interne Stichproben durch, um Lücken oder Fehler rechtzeitig zu erkennen.

Das Beachten dieser Vorgaben ist keine Schikane, sondern Selbstschutz: Eine ordentliche Kassenführung schützt vor nachträglichen Hinzuschätzungen, steuerlichen Problemen und unnötigem Ärger mit den Behörden. Halten Sie sich an die gesetzlichen Anforderungen, haben Sie im Umgang mit der Kasse kaum etwas zu befürchten - ganz gleich, ob Sie ein Familienunternehmen, eine Bäckerei oder ein größeres Handelsgeschäft betreiben.